材料一:

打开亚马逊网站,可以发现这家在线零售巨头发布了1000多个居家工作的全职职位信息,包括技术开发、销售、运营、人力资源等。这并非个案,法国此前制定新的劳工法,放宽了远程工作规定,随着居家工作日趋流行,“宅经济”备受关注。

“宅经济”就是“宅”在家里的经济,包括居家消费和居家工作。上世纪70年代,美国由于环境污染和交通拥堵,人们希望借助远程办公摆脱通勤之苦。如今,互联网及信息技术的普及使得大众消费和工作模式发生根本转变,以往集中化消费及工作被远程在线、分布式、个体化的模式所取代。至此,“宅经济”进入数字化时代。

据预测,2019-2023年全球在线餐饮外卖市场年均增长率将超过15%远程办公市场同样可观。技术是驱动“宅经济”持续增长的重要因素。互联网、社交媒体、移动应用打破物理空间界限,使得距离不再是问题。借助VR、AR及传感技术,人们在家可以享受美景和运动的快乐。医疗、理财、教育在线化成为大势所趋,智能手机、智能音箱、家庭陪伴式机器人功不可没。技术与产业相互作用,巨大的需求催生商业模式创新,推动产业变革,产业的发展则进一步促进技术优化和成熟。

(摘编自王祎《宅经济”进入数字化时代》)

材料二:

材料三:

近期,不少互联网应用平台业务规模大增,下载量、用户使用时长和用户活跃度等数据都明显提升。数据显示,大多数生鲜平台的订单都爆发性增长。京东到家的粮油副食商品、肉品销售额同比去年春节增长7倍,每日优鲜交易额同比去年春节增长约4倍,苏宁到家业务规模同比增长4倍。易观数据显示,疫情以来,30余家互联网医疗平台或企业针对疫情开展线上义诊及健康防护科普,跨地域调动医生超10万名。教育行业App日均用户规模达到1.27亿人。在家上课直接拉动了相关电子产品销售。苏宁易购数据显示,近期学习所需的电脑、平板、打印机等销量快速增长,其中打印机增长同比超200%。疫情期间,不少健身机构将业务从线下移到了线上,通过直播带领会员在家健身。一兆韦德、威尔士等健身房都纷纷开启线上直播教学课程,在线健身平台keep运动直播累计参与人数超过5000万。

疫情过后,这些行业的火爆还会持续吗?业内人士认为,随着生活、工作逐步恢复调整,一些“宅经济”业态难免会有所降温。但此次疫情促使数字技术进入大规模应用阶段,也进一步培育了线上消费习惯,相关行业需要进一步提供更为优质的服务,将疫情期间的流量变现,才能实现可持续发展。

(摘编自杨丽萍、王淑娟、宋佳《居家防疫带火“宅经济”,前景如何?》)

材料四:

当下,“宅经济”虽然满足了人们的一些新需求,但它的发展也面临挑战。《法制日报》记者调查发现,网上有关知识付费的平台非常多,受疫情影响,“宅经济”下在线教育日渐火爆。然而,相关的消费纠纷也接踵而来。中国人民大学法学院教授刘俊海认为,数字经济呈现出来的一个特点就是虚拟场景交易。在虚拟场景下,有些不良电商以次充好、偷工减料,导致线上课程不符合消费者的预期,或者与宣传中的描述大相径庭因此,在线教育的课程质量很难保障,这就需要平台方介入监管,同时透明度也应该相应地提升。在“宅经济”下带火的网络游戏,也存在类似的问题。不少受访的消费者称,对于这些“货不对板”的网络游戏,他们一般选择直接卸载。

“宅经济”之下各类“云生活”大行其道,给人们带来便利的同时,也带来了不少问题。因为“云生活”方式依赖App存在,但背后的授权却涉嫌过度收集用户个人信息。自2019年3月建立App举报平台至今,App违法违规收集使用个人信息专项治理工作组共收到网民举报信息1.23万条,涉及2300多款App。在北京电子商务法治研究会会长邱宝昌看来,治理App过度收集用户信息,首先要进一步完善法律法规,“目前的相关法律法规尚属于原则性规定,没有规定相应的行政责任、民事责任、刑事责任以及有关监管部门不作为的责任,同时还要严格执法。”

(摘编自《法制日报》记者《宅经济如何发展?前景堪忧》)

7.下列对材料中“宅经济”的相关理解,正确的一项是( )

A.宅经济是一种在家中利用网络办公、从事商务工作的经济模式,备受人们关注。

B.宅经济是疫情期间产生的新经济形态,旨在为人们工作、生活提供多样化服务。

C.宅经济直接拉动电子产品销售,给消费者带来方便,又给人们增添了就业机会。

D.远程在线、分布式、个体化消费及工作模式标志着“宅经济”进入数字化时代。

8.下列对材料中相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.线上办公成本低、不受地理空间限制、可实现协同联动,将成为未来办公主流形式。

B.互联网普及为“宅经济”发展提供了市场,但用户注册APP授权会泄露个人的隐私。

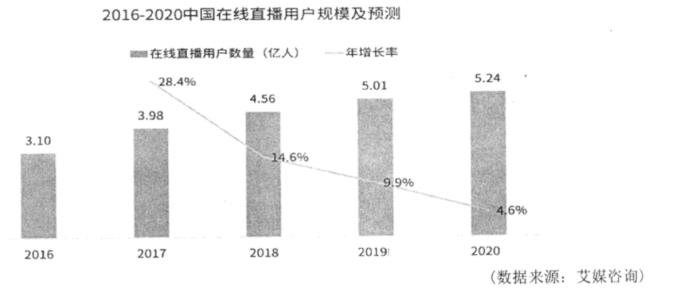

C.2016-2020年直播用户规模呈上升趋势,直播购物有可能成为未来的主流销售模式。

D.数字经济虚拟场景下的交易,既发展了“宅经济”,也产生了“货不对板”的现象。

9.根据宅经济发展中存在的问题,请提出相应的改进措施。

答

7.D

8.A

9.①国家出台和完善相关法律,严格执法;②平台出行规,加强对商家的监管;③商家要诚信,提供优质产品和服务;④发展数字技术,进一步培养线上消费习惯。

超越网 电脑版