材料一:

垃圾分类对于一向勤俭持家的中国人来说并不陌生。也许你还记得二十世纪五六十年代回收废品的情景:牙膏皮攒起来回收,橘子皮用来制药,生物垃圾用来做堆肥,废布头、墨水瓶等都能得到再利用。分类后的垃圾,既避免了垃圾公害,又为工农业提供了原料。

被称为垃圾生产大国的美国,垃圾分类也逐渐深入公民的生活,走在大街上,各式各样色彩缤纷的分类垃圾桶随处可见。政府为垃圾分类提供了各种便利的条件,除了在街道两旁设立分类垃圾桶以外,每个社区都定期派专人负责清运各户分类出的垃圾。居民对政府的垃圾分类工作也表示了极大的支持。这不仅表现在他们每个人对垃圾分类的知识耳熟能详,而且在这里为垃圾分类处理出钱,就像为能饮用到洁净的自来水付费一样天经地义。

垃圾回收作为一种产业得到了迅速发展,在许多发达国家,回收产业正在全国产业结构中占有越来越重要的位置。以美国巴尔的摩、华盛顿和里奇蒙3个城市为例,过去回收垃圾每处理1吨需要花40美元,分类处理以后,这些回收的垃圾在1995年就创造了5100个就业机会。这3个城市在美国只是很小的一个地区,其垃圾回收不仅节约了处理垃圾的费用,而且创造了5亿美元的财富。

(摘编自《垃圾分类的重要性与环境保护》)

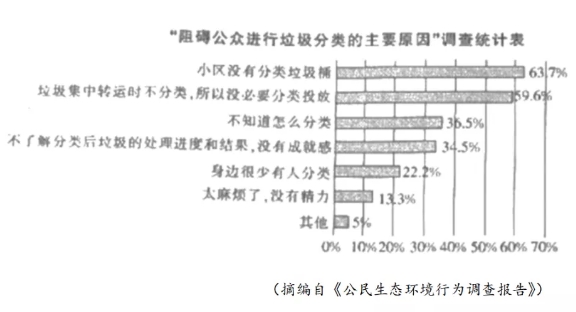

材料二:

(摘编自《公民生态环境行为调查报告》)

材料三:

“线上和线下渠道结合起来,普及垃圾分类知识效果更好。”刘歆颖建议,普及垃圾分类知识,在线上可以利用一些漫画、图片、标语等方式,线下可以以社区为单位,张贴宣传海报、设置智能垃圾分类系统,例如拍照自动检测垃圾类别。“学校也应该对垃圾分类知识进行宣传,让学生能及时接受教育。”

北京大学城市与环境学院教授吕斌认为,进行垃圾分类教育不能急于求成,需要持之以恒。“我国地广人多,城市里流动人口也多,所以需要持续性地进行知识普及。我认为,一是需要时间,二是要做到细致。同时也要采取一些大家都理解、通俗易懂的宣传方式和手段。”他认为,普及宣传的具体手段应主要分为线上和线下,可以通过一些视频、网络、电视节目等,反复地讲,让垃圾分类观念深入人心。

北京某高校硕士研究生苏玉玲(化名)认为,普及垃圾分类知识应充分利用当下流行的一些网络平台,比如一些短视频App。她还建议,不同群体采用不同的方式进行宣传和教育,“例如,对老年人可以在社区开展一些相关活动,设置奖品;对年轻人就采取网上更流行的方式,比如微信小程序等。”

(摘编自《95.8%受访者期待了解垃圾分类知识》)

材料四:

媒体宣传是普及垃圾分类知识的渠道之一。最近这一两个月,各级各地媒体纷纷聚焦垃圾分类,宣传效果明显,既培养了社会共识,也普及了常识,为实施垃圾分类奠定了群众基础,创造了良好氛围。接下来,还需要媒体对垃圾分类持续关注、热情不减,以更丰富的手段普及知识,让更多市民成为垃圾分类的“知道分子”。

除媒体宣传外,科学制定垃圾分类政策和标准也很重要。如果分类标准更科学,无疑市民更容易掌握。严格奖罚也是普及垃圾分类知识的手段之一。对于不按规定精准分类垃圾的居民依法进行处罚,既能促使被罚者主动了解垃圾分类知识避免再次被罚,对其他居民也有教育和警示意义——如果不想被罚,就必须了解垃圾分类知识。同时,深圳对垃圾分类积极的个人和家庭进行现金奖励具有示范性,可鼓励市民了解垃圾分类。

(摘编自《普及垃圾分类知识是个系统工程》)

4.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.二十世纪五六十年代,人们对牙膏皮、橘子皮、生物垃圾等的再利用完全是出于勤俭持家的习惯,并没有认识到垃圾的危害。

B.垃圾分类可以通过各级各类媒体进行宣传,也可以在区等线下场所通过张贴海报、设立分类垃圾桶等形式进行。

C.许多美国居民非常支持政府的垃圾分类工作,并且对垃圾分类的知识非常熟悉,甚至愿意为垃圾分类处理出钱。

D.垃圾分类知识的宣传普及应考虑不同人群的接受方式,如对老年人开展一些活动,对年轻人采用网上流行的形式等。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.有超过六成的受访者把没有进行垃圾分类归于小区没有分类垃圾桶,因而有必要在居民小区增加分类垃圾桶的投放。

B.超过两成的人认为身边很少有人对垃圾进行分类,超过一成的人嫌垃圾分类麻烦,所以有必要强化居民垃圾分类意识。

C.刘歆颖、吕斌、苏玉玲(化名)等人都认为,垃圾分类的宣传普及应充分利用线上线下多种渠道,促使垃圾分类意识深入人心。

D.对不按规定精准分类垃圾的居民依法进行经济处罚,对垃圾分类积极的进行现金奖励,是提升居民垃圾分类意识最有效的手段。

6.结合材料简要概括说明政府应如何推行垃圾分类。

答

4.A项,“并没有认识到垃圾的危害”错误,从文中“既避免了垃圾公害,又为工农业提供了原料”可以看出这一说法错误,另外“完全是”说法有失偏颇。

5.D项,“是提升居民垃圾分类意识最有效的手段”说法错误,“最有效”原文无据。相关信息材料四“严格奖罚也是普及垃圾分类知识的手段之一。对于不按规定精准分类垃圾的居民依法进行处罚,既能促使被罚者主动了解垃圾分类知识避免再次被罚,对其他居民也有教育和警示意义——如果不想被罚,就必须了解分类知识”

6.①为垃圾分类提供各种便利的条件;②利用好各种渠道普及垃圾分类知识;③科学制定垃圾分类政策和标准。

超越网 电脑版