材料一:

挖掘非遗的市场价值,获得直观的商业转化,需要培养非遗的爱好者和创新者,即促进“注意力经济”向用户黏度更高的“粉丝经济”发展。在新媒体尤其是社交媒体语境中,拥有一定规模的忠诚粉丝群体,不仅意味着内容产品拥有了几何式扩散的渠道与动力,更意味着创作主体自身具有足够的变现能力与市场价值。

作为互联网与“4G+”时代特有的传播方式,短视频可以跨时空、跨地域向用户传播非遗文化,嫁接传统与现代,将非遗文化用新的方式还原到互联网用户的日常生活中。

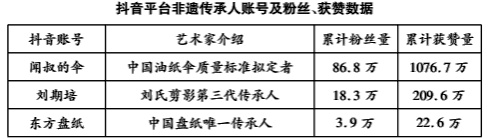

(说明:数据截止时间为2020年6月12日)

短视频对于非遗的复活不只在于技艺的复现,更强调文化传承人所具有的匠人精神和中华民族的优良传统。通过在生活层面展示和理解非遗,引起了当代观众的情感共鸣和热烈讨论。大众对于非遗类短视频的交流互动,营造出信息、情感、精神共享的场域,满足了人们的归属感和民族身份认同感,极大地促进了非遗在短视频平台的传播。

(摘自朱烨青、王云庆《流量赋能:非遗在抖音平台的传播》,《人文天下》2020年第19期)

材料二:

数字技术的融入,将使非遗文化保护与传承的展现形式、传输手段等都发生极大变化。在具体将数字技术应用到非遗保护与传承工作的过程中,需借助信息技术手段科学改变文化的载体,并积极丰富非遗保护手段,使优秀的非物质文化遗产真正得到广泛的宣传、有效的传承、完整的保护。一方面,可利用扫描技术、计算机技术等对传统非遗作品进行数字化转化。以数字的形式对其进行保存与传输,更好地存储传统载体。尤其在作品展示与宣传的过程中,应尽可能利用数字版本或信息化手段,避免传统载体的损坏或丢失,从而达到高效保护的作用。另一方面,相关地区可积极创建数字化虚拟博物馆,充分利用数字技术手段对经典故事进行编排与讲述。无论是信息记录、数字化处理还是建立虚拟遗产概念,都应从非遗数字化保护与传承视角出发,设计非遗保护手段或措施。

(摘自蒋卫刚《数字技术在非遗保护与传承中的应用》,《青年时代》2020年第26期)

材料三:

从《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国非物质文化遗产法》这两部文化遗产基本法,到有关遗产保护利用创新的一系列特定领域的专项发展条例、指导意见、管理办法,我国形成了各种专项政策和法律法规互补兼容、相互推进的制度化网络,构建了文物保护利用、非遗保护传承、优秀传统文化发展创新三条主线的保障体系,为高效率、高质量的遗产保护发展事业提供了制度支撑。

我国的遗产保护发展实践表现出积极进取的开拓性和创新性,对遗产的概念、范畴和价值的理解日益开放包容,遗产的内涵和外延不断丰富充实。我们所理解的文化遗产已经超越“架子上的文物”和静态的遗址、建筑的传统范畴,走向更宽泛意义上的包括景观空间、生活方式在内的“动态遗产”和“活态遗产”。“在保护中发展、在发展中保护”的理念不断深化,“大遗产”发展思维更加成熟稳健。

我国的遗产保护发展并非局限于单一的专业领域实践探索,而是融入国家和民族的总体性、时代性的战略部署。国家宏观设计越来越突显遗产保护与发展的地位,经济社会发展的各个领域进一步强化与遗产领域的交集和互动。多重国家政策的交织共力、相互呼应,体现了遗产保护发展的“大战略”理念。(摘自林秀琴《文化遗产保护的中国智慧》,《光明日报》2020年12月6日)

4.下列不属于对非物质文化遗产进行传承或保护的一项是(3分)

A.国家级非遗芜湖铁画锻制技艺传承人储金霞少年时随父学习锻制铁画技艺。

B.在非遗节日七夕节期间,商家营造“玫瑰遍地、浪漫满屋”的氛围以招徕顾客。

C.苏州昆剧院名誉院长王芳到苏州大学给学生传习非遗剧种昆曲的表演艺术。

D.利用三维、3D多边形等技术对非遗作品进行展示与宣传,以免其损坏与丢失。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.非遗传承人通过短视频平台传播非遗的作用明显,从其粉丝和获赞量可以看出不同非遗文化的价值,以及其在非遗传播中的影响力。

B.利用短视频活化非遗传播形式,既可打破公众间沟通的空间局限,也能增强用户黏性,发展粉丝经济,深入挖掘非遗的市场价值。

C.将数字技术应用到非遗保护与传承过程当中,既可强化非遗保护与传承的手段,又可拓展非遗文化的传播途径与覆盖面,优势颇多。

D.随着社会经济的高速发展与科技的更新换代,运用数字技术创建数字化虚拟非遗博物馆,是保护和传承非遗文化的一种重要方式。

6.在文化遗产保护上,“中国智慧”体现在哪些方面?请根据材料三简要归纳。(6分)

答

4.(3分)B(这是对非遗的过度商业开发行为。)

5.(3分)A(从粉丝与获赞量的多寡中看不出不同非遗文化的价值)

6.(6分)

构建政策和法律保障体系,提供制度支撑。

贯彻“大遗产”思维,进行开拓性和创新性的实践。

设计“大战略”理念,融入总体性和时代性的部署。(每点2分)

超越网 电脑版