材料一:

世纪之交,北京、上海等8个城市成为全国第一批垃圾分类处理试点城市,16年过去,大多数试点结果却难如人意。总体而言,垃圾分类有倡议、缺标准,有试点、少管理,进展迟缓。一直以来,很多地方将垃圾分类简单等同于设置一个写着“可回收”“不可回收”的垃圾桶,前不见分类

投放者,后不见分类处理者,唯垃圾桶最迷茫。问题不在一处,而在全流程。何为可回收物?何为不可回收物?一旦标准模糊,公众便会手足无措。何况,还有些垃圾桶更是假把式,外面明明区分“可回收物”“不可回收物”,里面却“心心相印”、连在一起;一些高档小区尽管设置了智能垃圾箱,但不是容量不够,就是清运不及时,变得中看不中用。更荒唐的是,在有的地方,分好类的垃圾一上车又混同了,前端垃圾分类,末端一勺乱烩,谁又愿意费时费力多此一举?

长期以来,游商、拾荒者这些“散兵游勇”充当了低成本的垃圾分拣者,如何将这些市场力量组织起来,实现社区垃圾分类的转型升级?垃圾分类不只是物理拆拣,更指向生产生活观念的变迁。通过分类让垃圾减量,就是为城市减负。

(摘编自何鼎鼎《垃圾分类,让城市“轻”下来》,《人民日报》2016年11月8日)

材料二:

为了加强生活垃圾管理,改善人居环境,促进城市精细化管理,维护生态安全,保障经济社会可持续发展,2019年7月1日上海正式实施《上海市生活垃圾管理条例》(以下简称为《条例》)。垃圾分类采用“四分法”,包括可回收物、有害垃圾、湿垃圾和干垃圾,实行干湿分离。比如,“湿垃圾”即易腐垃圾,是指食材废料、剩菜剩饭、过期食品、瓜皮果核、花卉绿植、中药药渣等易腐的生物质废弃物。《条例》针对特定对象提出了强制性要求,积极推进产品包装物、快递包装物减量工作,规定农贸市场、标准化菜场应当按照要求配置湿垃圾就地处理设施。建立可回收物回收体系,点、站、场要齐全,并会同有关部门制定低价值可回收物回收扶持政策,培育回收服务市场。此外,上海市也将鼓励采用“互联网+回收”、智能回收等方式,激励社会资本参与收运设施建设。确立分类管理责任人,区分单位、居住区、公共场所的不同情况,确定相应的管理责任人,并明确其权利义务。实行全程分类:分类投放,驳运,收集运输及处置。

以前,很多市民担心,自己分好了类,垃圾车却混装拉走,挫伤了垃圾分类的积极性。今后,这种情况将被严格禁止,《条例》规定,个人如果混合投放垃圾,最高可罚200元;单位混装混运,

最高可罚5万元。上海党政机关内部办公场所不得使用一次性杯具,旅馆不得主动提供一次性日用品,餐馆、外卖不得主动提供一次性餐具。《条例》明确全程分类:单位和个人要源头分类,物业公司要分类驳运,收运企业要分类收集和运输,最后处置企业要分类处置。落实生活垃圾管理各项要求,离不开全社会的共同参与。《条例》通过完善社会动员体系,规定将通过购买服务方式、实行正向激励、提倡志愿服务、加强行业自律、广泛宣传教育、纳入创建活动、实行社会监督等多种方式,全面宣传、推广生活垃圾分类减量。

(摘编自《上海垃圾分类将步入强制时代》,《中国环境报》2019年2月15日)

材料三:

日本垃圾分类取得成功的原因

(摘编自吕维霞、杜娟《日本垃圾分类管理经验及其对中国的启示》)

7.下列对材料相关内容的理解不.正.确.的一项是(3分)

A.材料一认为北京、上海等8个全国第一批垃圾分类处理试点城市16年的实践之所以没有取得成绩,主要是因为缺标准、少管理。

B.材料一认为垃圾分类应重视生产生活观念的变迁,将“散兵游勇”式的市场力量组织起来,实现社区垃圾分类的转型升级,而不只是物理拆拣。

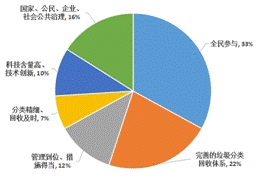

C.从材料三的图中可以看出,全民参与和完善的垃圾分类回收体系,是日本垃圾分类取得成功占比最高的两项原因。

D.根据材料三,虽然科技含量高、技术创新只占日本垃圾分类成功原因的10%,但这并不意味着科技创新不重要,比重较小也可能有关键作用。

8.下列对材料二相关内容的概括和分析,不.正.确.的一项是(3分)

A.对垃圾进行分类处理是城市精细化管理的必然要求,上海市《条例》的正式实施标志着上海

垃圾分类进入强制时代。

B.按照上海市垃圾分类的“四分法”,有害垃圾、湿垃圾和干垃圾都属于不可回收垃圾,不可回收只是目前的暂时状态,并非一成不变。

C.根据《条例》,上海市将实行垃圾全程分类,涉及单位和个人以及物业公司、收运企业、处置企业等,鼓励全社会共同参与。

D.一次性用品容易产生过多垃圾,所以《条例》规定,上海市党政机关内部办公场所、旅馆、餐馆、外卖不得提供一次性用品。

9.根据材料概括2016年到2019年我国垃圾分类经历的变化。(4分)

答

7、A【“没有取得成绩”错,原文为“16年过去,大多数试点结果却难如人意”。】

8、D【“不得提供一次性用品”错误,原文是“不得主动提供”。】

9、①从有倡议、缺标准转变为有明确的法律条例,垃圾分类由模糊的“可不可回收”转变为细致的“四分法”。②从有试点,少管理,转变为建立健全的垃圾回收管理制度,有奖有惩,并确立分类管理责任人,明确其权利义务。③从零散无组织的垃圾回收转变为实行全程垃圾分类和全社会共同参与,逐渐完善垃圾分类回收体系。(答对1点1分,答对2点2分,答对3点4分,)

超越网 电脑版